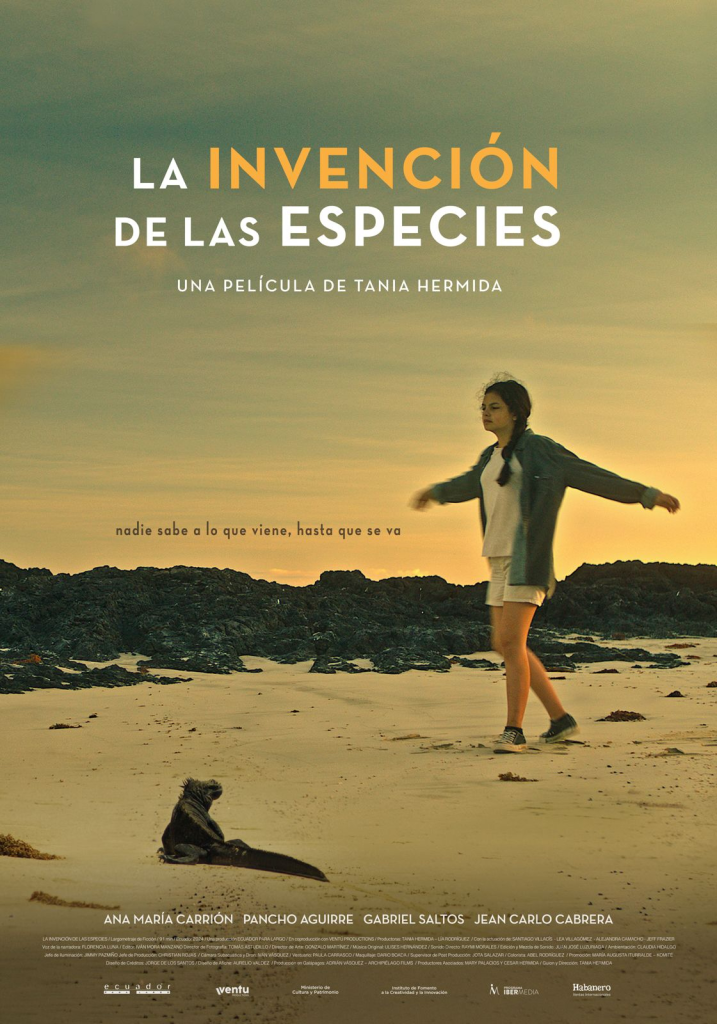

La primera reflexión después de asistir a una proyección de La invención de las especies (2024) de Tania Hermida (Cuenca, 1968) es constatar que las islas Galápagos son una parte no inclusiva de nuestro imaginario de nación. La mayoría de ecuatorianos se excluye de ese territorio tan real como ficticio: los escritores no lo ven inspirador y los turistas internos deciden ir a Estados Unidos o Europa. Esto explica quizá la poca asistencia (al menos en Guayaquil) a las salas donde fue proyectada la película. Los espectadores no quisieron acercarse a este poderoso espectáculo visual (más valioso que cualquier blockbuster) y prefirieron la décima secuela de El planeta de los simios. En tal caso este es el estreno nacional más importante del año que abrirá camino (ojalá) para que otros cineastas y por qué no escritores ecuatorianos exploren el archipiélago.

Pocos novelistas se han atrevido a explorar ese reino y sin lograr una obra que pueda ser tildada de literatura mayor. Hallado en una grieta de Jorge Velasco Mackenzie, Esclavos de Chatham y Más allá de las islas de Alicia Yánez Cossío, La isla de los gatos negros de Gustavo Vásconez Hurtado, son algunos de los ejemplos literarios nacionales. Más repercusión ha tenido el texto breve Las Encantadas del norteamericano Herman Melville del cual la cineasta cuencana Tania Hermida retoma la estructura y el lenguaje lírico. A la manera de siete sketches o bosquejos la cámara ausculta el paisaje y su relación dialógica con Carla, la niña protagonista. No se cae en el postalismo que es el gran riesgo que se corre con los paisajes paradisiacos. Las imágenes (montadas por Iván Mora Manzano) se suceden como ráfagas: puestas de sol, amaneceres, las olas que besan la arena, las iguanas, tomas aéreas de formaciones rocosas forman parte del álbum propuesto por la cineasta graduada en San Antonio de los Baños.

Estrenada en la segunda semana de mayo, La invención de las especies, es una película que juega con las imágenes que históricamente se han construido sobre el archipiélago. Estructurada en días, siete como los de la creación del mundo, cada uno con un título poético que da cuenta de proceso intrínseco de la protagonista, Hermida nos introduce en las islas a través de la mirada de la protagonista que está arribando a la pubertad. Acompaña a su padre, un biólogo marino que cuida y cataloga tortugas.

Al igual que en Qué tan lejos (2006), primer filme de Hermida, los nombres están trocados. Carla se hace llamar Isla, de la misma manera que Teresa responderá al nombre de Tristeza en su ópera prima. Un chico lugareño le llama la atención sobre el curioso nombre y ella le devuelve la ironía haciéndole notar que él se llama Darwin como el naturalista británico que visitó las islas en 1839. A otro amigo de Carla le llaman Wiki porque siempre anda con una tablet citando información de Wikipedia. Francisco, una especie de chamán, se hace llamar Harriet, como la tortuga que se llevó Darwin a Inglaterra durante su viaje de estudios. Francisco (fascinante personaje que recuerda a la Loca de Chaillot) viste como una dama, tiene un sombrero de ala ancha y lleva un maquillaje discreto. Este juego de nombres trocados adquiere una dimensión más importante cuando la voz over nos recuerda que cada isla tiene un nombre en inglés y otro en español. La curandera Harriet le hace acuerdo a Carla que la isla Isabela se llamaba previamente Albemarle “y que algún día tendrá otro nombre”. De la misma manera que a las islas Galápagos también se las conoce como Las Encantadas (cortesía del autor de Moby Dick) o archipiélago de Colón, el navegante español que jamás estuvo allí. Como vemos, el lenguaje está sometido a una continua reinvención, está constantemente en tensión a la hora de aprehender la identidad individual, colectiva o histórica. Aquí es pertinente la cita de El mono gramático (1974) de Octavio Paz que ya aparece en la ópera prima de Hermida: “Todos merecen un nombre propio y nadie lo tiene. Nadie lo tendrá y nadie lo ha tenido. La realidad más allá de los nombres no es habitable y la realidad de los nombres es un perpetuo desmoronamiento. El sentido no está en el texto sino afuera”.

Los siete días que Carla pasa en Isabela constituyen un aprendizaje después de la muerte de su hermano (un aparente suicidio). Va elaborando su duelo sumergiéndose en el paisaje galapaguense, jugando con sus dos amigos: Darwin, hijo de la señora que regenta un restaurante, y Wiki, hijo de la bióloga marina que es colega del papá de Carla. La preadolescente visita al solitario George en el centro Charles Darwin, va con sus dos amiguitos al muro de las lágrimas, quizá los dos símbolos más importantes de las islas. El chamán, que maneja un método de curación basado en el storytelling, le lee a la protagonista los textos más representativos sobre el archipiélago: la carta al rey de Fray Tomás de Berlanga (descubridor de las islas), fragmentos del libro Cuando Satán vino al Edén de Dore Strauch y los primeros versos de Sollozo por Pedro Jara: estructuras para una elegía de Efraín Jara Idrovo. Son tres textos que corresponden a momentos históricos únicos y que genéricamente están diferenciados: una carta de relación (perteneciente a la Historia), un libro de memorias de uno de los primeros colonos y un texto de poesía. Cada uno de estos textos dialoga, a su manera, con la historia de estos niños que exploran la topografía galapaguense. En este sentido hay que leer el filme como un levantamiento bibliográfico (ver la lista de lecturas de la directora en la secuencia de créditos) de los símbolos más importantes de las islas a través de textos procedentes de diversos géneros.

Hay una didáctica poética en el tono: los textos se escuchan mientras Harriet (Francisco Aguirre) los recita (en off) sin un afán aleccionador. Es pura poesía con sus pausas y cadencias en una voz única. Sus manos que se mueven de manera sosegada y rítmica. En este aspecto el filme recupera la dimensión poética de las islas. Hay un tono intimista marcado no solo por la voz del actor, sino también por la forma cercana con la que se trata cada fuente. A Fray de Berlanga se le llama Tomás, a Strauch se la menciona como Dora, a Cobos, el constructor del muro de las lágrimas, se le denomina únicamente como Manuel, a la Baronesa von Wagner se la menta como Eloísa. Se omiten los apellidos para acercar más a estos personajes históricos al gran público. Los textos se recitan con suma delicadeza mientras Harriet ilustra con movimientos dancísticos las páginas colgadas en los cordeles de su recinto mágico (cortesía del director de arte Gonzalo Martínez y la ambientadora Claudia Hidalgo). Harriet lo dice de manera enfática: su magia radica en curar contando historias. La soledad y los temores de Carla se van esfumando a medida que regresa al “consultorio” de Harriet y escucha más historias sobre las islas. Ante la pregunta de Isla si las historias son reales, Harriet responde: “Ninguna historia es real, pero todo lo que yo te cuento aquí es cierto”. Frase de la que al final se apropia Carla para usarla con uno de sus amiguitos.

Ante la ausencia de una gran literatura sobre el archipiélago, Hermida llena ese vacío con su filme abarcador. En apenas hora y media el filme resume lo que pregona su título. En algunos momentos la trama dialoga con la ciencia: no se incurre en los datos duros, poco comprensibles, apenas unas dosis mínimas de pastillas informativas claras, expuestas brevemente de manera didáctica. Del solitario George se dice que ya no es el único de su linaje y que se han descubierto tortugas de su misma especie en otra isla. De las iguanas terrestres la bióloga marina, mamá de Wiki, dice en una conferencia que llegaron millones de años atrás y derivaron en varias mutaciones para adaptarse al nuevo terruño. “Hijas milagrosas de las islas”, las llama ella en su breve disertación. De las tortugas el biólogo, padre de la protagonista, dice en la misma conferencia que “incubar y alimentar a las crías es un esfuerzo inútil si no se consideraban las condiciones para su liberación, esto es eliminar a los depredadores”.

Pero es la literatura la que le gana la partida a la biología marina y a la Historia. Casi al final el filme deja bien clara su filiación letrada en dos momentos. El primero es la broma intertextual de Harriet sobre el atalaya de madera al cual subían los niños para avistar qué embarcaciones arribaban a Isabela. “Godot nunca va a llegar”, dice Harriet. En un segundo momento la cedulación literaria es más contundente cuando la voz over parafrasea el inicio de Cien años de soledad ubicando a Carla en el futuro, frente a una página en blanco, escribiendo la historia que estamos espectando en la pantalla. La novela fundacional de García Márquez es perfecta para la misma intención del filme: poner los cimientos cinematográficos de un territorio que necesita ser dicho, señalado, avistado, reconocido… Estamos ante la fundación audiovisual de un territorio propio y extraño al mismo tiempo. No hay una nostalgia de lo insular. La cineasta toma el territorio y lo hace suyo en términos audiovisuales. Es como si las islas (podemos eliminar el “como”) fueran captadas por vez primera en la historia del cine ecuatoriano. Hermida ha rehuido del documental de National Geographic y nos ha regalado una historia auténtica, con un reparto en el que los niños (ya sabemos qué bien le viene dirigir a actores infantiles), con su mirada inocente, aportan una nueva luz sobre el archipiélago. Por algo Carla se hace llamar Isla. Se siente aislada dentro de su soledad y su problemática familiar, pero al final (después de ser curada por Harriet) se integrará al archipiélago y al conglomerado humano. O al menos regresará a su ciudad con la inquietud de plasmar en palabras todo lo vivido muchos años después.

Una voz over empieza el filme con la siguiente alocución: “Si esto fuera un cuento podría empezar así: había una vez un mar sin nombre. Los nombres vinieron después. Llegaron en barcos. En el principio era el mar solamente. Y un día o una noche al mar le brotó fuego. Entonces el mar no se llamaba mar ni el fuego, fuego, pero brotó y dejó huellas. Así nacieron las islas. Durante mucho tiempo las islas estuvieron solas, pero un día del que no existe memoria empezó a llegar hasta ellas la vida, aún sin nombre de historias, la vida solamente”. La voz de Carla, convertida en voz en off, retoma esos primeros parlamentos logrando un final circular. La Carla adulta se ha encontrado con la Carla niña. Las palabras que ha dicho forman parte de una posible literatura: “Si esto fuera un cuento”, luego apela a la paradoja diciendo: “Si esto fuera una película”. Todo esto con el afán de creación de parte de ella cuando ha renombrado todo un mundo en siete días. Esta re-creación de las especies, esta reinvención del paraíso se da a través de la mirada lúdica de Carla. No es la imagen fatalista de las islas la que aparece en el filme. No hay cabida para la leyenda negra. No existe la maldición de la tortuga. Al séptimo día Carla regresa a su lugar natal después de su sanación y aprendizaje. Su proceso de adaptación ha concluido. Se ha convertido en “una hija milagrosa de las islas”.

Debe estar conectado para enviar un comentario.